レポート

Report

ほくみ能登助成

2025.8.28

「令和6年能登半島地震災害支援基金」 第6次助成 活動報告レポート

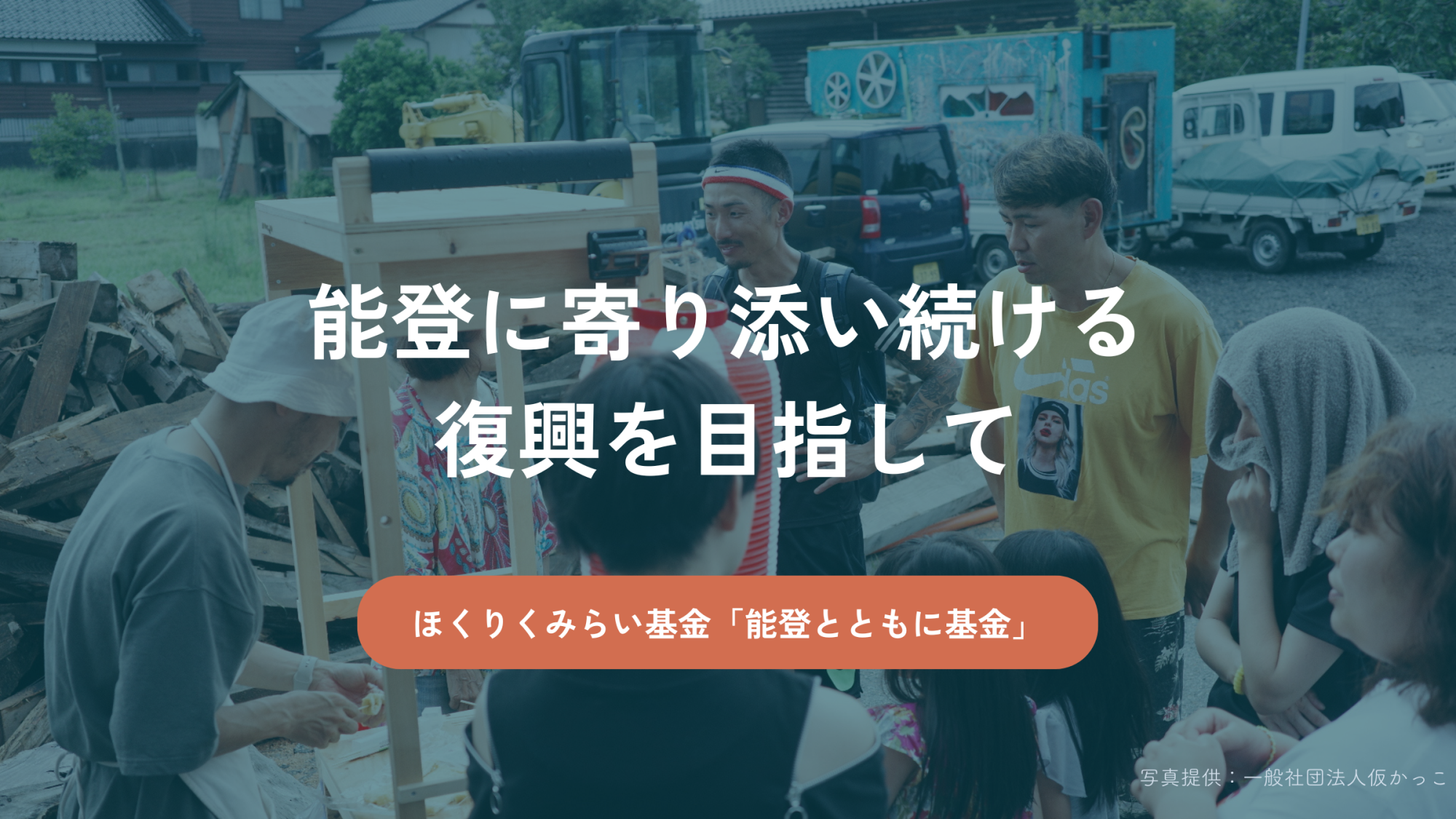

「令和6年能登半島地震」の甚大な被害を受け、私たちは石川県域のコミュニティ財団として「令和6年能登半島地震 災害支援基金」を立ち上げました。

これまでにいただいた6000万円以上のご寄付を原資に、今もなお続く石川県内での復興支援活動を助成プログラムで支えています。

第6次助成は、3月から5月にかけて行われる事業に対する助成として企画。

計12団体に対し、304万3,450円を助成しました。

春休み、GWも挟んだこの期間の中で、被災された方のニーズに寄り添い、様々な活動が行われました。

助成先団体さんからいただいた活動報告の中から、いくつか抜粋してレポートいたします📸

1.小さな上映会

「高齢者等の孤立を防ぎつながりを作る『小さな上映会』プロジェクト 」

取り組んだ課題

震災を経て、これまでのコミュニティの形が一変してしまった奥能登地域は、未だに孤立しやすい状態にあります。

住み慣れた土地を離れて入居した仮設住宅で、引きこもりがちになる高齢者が多く存在するほか、これまでと同じ場所に住んでいても、地域住民の減少にともない、近隣の方との交流が減ってしまうこともあります。

加えて、人口が大きく減るなか、残る現役世代もエッセンシャルワーク従事者が多く、日中にコミュニティのつながり作りを担うことが難しい状況です。

実施したこと

「小さな上映会」さんは、2024年の夏から珠洲市内の公民館や仮設住宅などで無料の映画の上映会を行い、高齢の方が外出して人と関わるきっかけづくりや、孤立防止に取り組んでいます。

第6次助成では、3月から5月末までに12か所の公民館、仮設住宅、交流スペースで合計32回の上映会を実施しました。

高齢者の多くは自家用車を運転できないため、上映会はいずれも「高齢者が歩いて行ける場所」で開催。

東京から珠洲を支援するグループ「珠洲に寄り添う会」さんから機材などを提供してもらいながら、珠洲市内のなるべく多くの場所に出向き、近隣住民に参加を呼びかけました。

(呼びかけには珠洲市社会福祉協議会とも連携したそうです)

事業の結果

3ヶ月間で実施した32回の上映会には、のべ693名の方が参加されました。

参加された方は、

「ここへ来たら元近所の人に会えるので楽しみ」

「映画に祭りのシーンが出てきて、キリコを担ぐ場面で思わず掛け声が出て元気になった」

「みんなで見て一緒に笑うから面白い」

「久しぶりに会う人やいろんな顔が見られて嬉しかった」

と、映画そのものに元気をもらった人や、上映会で人と会い、つながれたことに対する喜びの声が寄せられました。

2.門前クリーンビーチ作戦「門前町地区での海岸清掃ネットワーク作り」

取り組んだ課題

自然豊かな能登半島に住む方々は、海と山の風景、そしてその恵みとともに暮らしてきました。

震災後も、変わらず恵みをもたらす海や山へ足を運ぶことで、気持ちが晴れたり、「また頑張ろう」という気持ちになれるといいます。

ところが、その海は地震による隆起で陸地が大きく広がり、以前にも増してゴミが溜まりやすくなってしまいました。

豪雨の影響もあり、河川から大量の流木や泥が流れ込み、周辺を覆い尽くしています。

その光景は、二度の災害を思い起こさせる痛ましいものとなっています。

実施したこと

「門前クリーンビーチ作戦」と銘打ったこの活動では、地元の住民と、県内外そして海外からのボランティアが力を合わせ、門前町黒島町、吉浦、腰細の3箇所で計4回にわたる海岸清掃を実施しました。

フレコンバッグ85袋分に加え、袋に入りきらないほどの漁網やロープ、大型ごみが次々と集められ、浜は少しずつ元の姿を取り戻していきました。

事業の結果

事業期間中、地元の方々とボランティアをあわせ、のべ105名の方が海岸清掃に参加しました。

清掃活動の合間には、地元の人とボランティアが、作業を通して互いに言葉を交わす場面も。

参加者が能登の海岸の現状やごみ問題を直接知る機会となり、また門前の海の美しさを肌で感じる時間にもなりました。

「地元住民にとっては、自分達にとって愛着がある場所が少しだけでも綺麗になったことで、地震と豪雨の後沈んでいた気持ちが晴れ、前向きな気持ちになった」と報告されています。

また、活動の様子や海岸の現状を広く伝えるため、ホームページも開設(5月31日公開:https://noto-cleanbeach.jp)。

かつての美しさと、今も続くごみの課題を写真や言葉で紹介し、海岸清掃の必要性を地域内外に訴えました。これにより「今後も活動に参加したい」という声も生まれています。

3.ふくしまっ子チャレンジスクール実行委員会「奥能登保養活動 『能登ほっこり時間』」

取り組んだ課題

被災した地域において、子育てコミュニティの支援はどうしても後回しにされがち。

現在(申請時:2025年2月)、学校のグラウンドは仮設住宅に使われ、公園横には災害木材のごみ山が積まれ、遊具には使用禁止の文字が貼られています。ショッピングセンターは津波で全壊・廃業し、子どもたちの遊ぶ場所は空き地しかありません。

地域外に転校した子どもは新しい学校に馴染めず、能登の友達に会いたがる姿も見られます。

また、保護者にとっても課題は深刻です。

お母さんたちが求めるのは、「同じ境遇のお母さんと現状を分かち合う時間」。

能登を離れた保護者は、二次避難先で子どもを預ける場がないために自分の時間が持てず、「離れて良かったのか」と悩み、能登に残った保護者は「このまま能登にいてよいのか」と葛藤を抱えています。

実施したこと

こうした状況の中、「ふくしまっ子チャレンジスクール実行委員会」さんは、被災した奥能登の子どもたちとその保護者に向けたイベントを、被災地である珠洲と広域避難先の野々市市でそれぞれおこないました。

子どもたちに信頼できる大人が寄り添い、遊びを通じて楽しさや安心感、人とのつながりを取り戻したり、ストレスを発散したり、新しい友人を作る事はもちろん、友達と再会することで孤立感を減らし、心の安定につなげることを目指しました。

▼1回目(3月2日 10時~15時 野々市市カミーノにて、広域避難者向け)

◯スタッフ:大学生16人+社会人10人

◯参加者:子ども36人、 保護者25人 計61人

◯内容:じゃんけん大会、マシュマロチャレンジ、米粉ナン作り(カレーはスタッフで調理)、レクレーション、親子ヨガで癒やし時間、感想タイム。また地元のお菓子などを用意して、保護者の方がほっこりしてもらえるようなカフェスペースも会場内に設置。広域避難者の子どもたちへ希望の学用品をプレゼント。

▼2回目(5月11日10時~15時 ラポルト珠洲にて被災地開催)

◯スタッフ:大学生24人+社会人7人

◯子ども37人、保護者13人 計50人

◯内容:じゃんけん列車、フルーツバスケット、野菜と果物ゲーム、ジェスチャーゲーム、バスボム作りや、でんでんによるレクレーションなどを開催。珠洲市には衣類を買うお店がないため、ユニクロの夏用肌着を用意(サイズは各保護者へアンケート)。

事業の結果

イベントには、北陸大学、富山大学、金沢工業大学、金城大学等15人〜20人の学生スタッフが多数参加!

特に2回目の内容は、1回目の経験を活かして大学生が中心となり企画から準備・買い出し・当日の司会進行までを担いました。

奥能登には大学がなく大学生はいませんが、この日は年の近いお兄さんお姉さんたちが全力で遊んでくれたことも、好評だったそうです。

これまで、親子向けの短時間のイベントはあったものの、1日預かってくれたり、一緒にクッキングや製作をしたりするイベントは少なく、参加者からは感謝の声が多く寄せられました。

1回目の高評価や口コミもあり、2回目のin珠洲では予約開始わずか1日で定員を大幅に超える申込があったそう。また1回目に参加した方がリピートで2回目も参加してくださり、広域避難中の方が珠洲市に帰るきっかけ作りをつくることもできました。

団体からひとこと

当日は、あちこちで帰りたくない!次いつ会える?などの声が聞こえ、今後も引き続き開催したいと考えています。

被災した能登の親子に対しほっこりとした癒しの時間を提供することができました。(担当:紺谷様)

ほくりくみらい基金の助成プログラムは、市民の皆さまからの寄付によって支えられています。

被災地で活動する市民活動団体に必要な資金と情報を届ける「能登とともに基金」には、毎月1,000円から、または都度3,000円から寄付ができます。

すべての被災者が災害を乗り越え元の生活に戻るために、被災者に寄り添い支援を届け続ける市民活動団体を、寄付という形で応援してください。

詳細は、「能登とともに基金」WEBサイトをご覧ください。