レポート

Report

ほくみ能登助成

2025.3.19

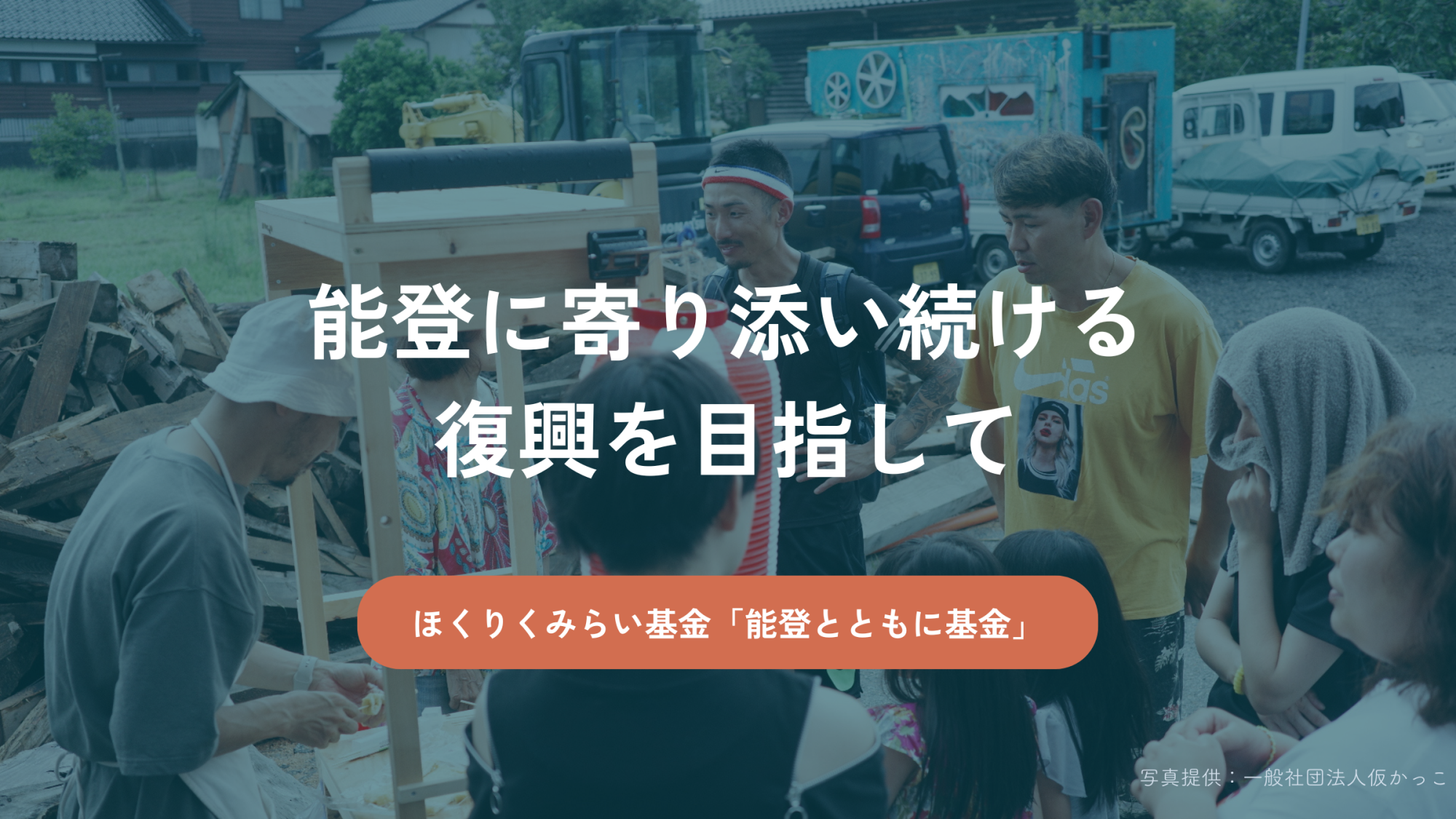

輪島塗に能登の文化継承の思いを託し、未来へ繋ぐ 〜一般社団法人能登地震地域復興サポート〜

ほくりくみらい基金「令和6年能登半島地震 災害支援基金」の中でも「つづける支援活動助成」で採択を受けた11の団体をご紹介していきます。

今回は、能登町矢波を拠点に輪島塗のレスキューや復興マルシェなどの活動をしている「一般社団法人能登地震地域復興サポート」の輪島塗洗浄作業の様子を取材し、代表のベンジャミン・フラットさん、船下智香子さんにお話を伺いました。

地域に根ざした民宿の運営から、地域の文化を守る活動に取り組む

「輪島塗レスキュー」を行ってきた「一般社団法人能登地震地域復興サポート」は、地震が起きた約1ヶ月後に、船下さんとベンジャミンさん夫婦が主体になって設立した団体です。

地震が起こる以前は、能登町の海沿いにある矢波(やなみ)地区で、生家の生業であった民宿を引き継ぎ「能登イタリアンと発酵食の宿ふらっと」として、夫のベンジャミン・フラットさんと切り盛りしていた船下さん。能登特有の発酵食である魚醤「いしり」などを使った料理なども人気で、能登の文化に根ざした宿を運営してきました。

令和6年1月1日の能登半島地震で被災し、運営していた4軒の宿のうち1軒は全壊、他の3軒も損壊しました。そんな自分たちも厳しい状況の中、船下さんたちは自分たちのできる範囲で、物資の配布や炊き出しなどの支援活動を行ってきました。

「最低1年間は宿の営業を休業する」ことを決断。自分達にも何かできることがあるはず、と令和6年2月7日に「一般社団法人能登地震地域復興サポート」を設立しました。

「まずは人命や最低限の生活や安全を守ること。次に、私たちが大切だと思う食文化や伝統、能登の人々の美しい暮らしぶりや町並みや経済活動などを守る継続的なサポートができるような仕組みを作ることを目指して、団体を立ち上げました」

支援活動を行う中で、奥能登の多くの民家で大切に使われてきた輪島塗が、被災した家屋の解体に併せて廃棄されていく状況を目の当たりにしたベンジャミンさんと船下さん。

能登の大切な文化が消えてしまうことに危機感を覚え、輪島塗レスキューの活動を始めることにしたそうです。

輪島塗洗浄作業見学へ

取材した日は一般社団法人能登地震地域復興サポートの輪島塗洗浄作業の日。作業の様子を見学をさせて頂きました。作業のために借りている能登町の施設には、経年変化で味わい深い色合いになった輪島塗の御前が入る木箱と、使い込まれてしっとりとした艶を放つ、朱色や黒色の輪島塗が並べられています。

この日はふらっとのスタッフの方が作業をしていました。休日や天候の良い時期はボランティアさんも来てくれるそうです。

“ 建物の解体に伴い、廃棄される輪島塗が多くある” 行き場のなくなった輪島塗を未来に繋げたいと、船下さんたち一般社団法人能登地震地域復興サポートの声がけで、元の持ち主さんからたくさんの輪島塗が寄せられました。そんな輪島塗はこちらで木箱から取り出され、洗浄します。特別に作成した洗浄システムを利用して、輪島塗の器を痛めないように洗剤を使用せず、ぬるめのお湯のみで洗浄するそうです。

丁寧に洗浄された輪島塗を、元々入っていた木箱に戻していきます。木箱には輪島塗があった家の名前や年代、輪島塗の種類などが記載されています。個々の輪島塗に合わせたサイズになっており、違う箱だと収まらないことがあるため、できる限り元の木箱に戻す必要があるとのこと。こちらの木箱も一つひとつ綺麗に清掃されています。

「洗浄が終わって木箱に戻したものは、『お嫁出し』に行ける状態として特徴や数の記録をとり、保管をしておきます」と、船下さん。レスキューした輪島塗を、大切にしてくれる方の元へ送り出すことを「お嫁出し」と呼ぶ姿に、輪島塗を我が子のように大切に感じる愛情が伺えます。

洗浄したものは状態に合わせて、A、A’、B、Cなど状態によって分類付けをして管理しています。BやCばかり残ることが無いように、うまく調整してお渡ししてるそうです。

「全て木箱に入れて管理しているので、一つひとつ開けることもできないため、ほしい方には数や色、サイズ感などをお伺いして、こちらでセレクトしてお渡ししています」

能登の文化を、能登に残したい

「『お嫁出し』も、どこにいってもいいとは思ってません。私たちは、できれば能登でつくられて、使われてきたものなので、能登に残したいと考えています。能登で大事に使ってくれる人にお渡しすることを一番大切にしています」

キッパリと言い切る船下さん。輪島塗継承の取り組みについて、こう続けます。

「お預かりしてきた輪島塗は、とても価値のあるものです。どうやってその価値を分かってくれる人に繋ぐか、というところが課題です。基本的には個人の生活の中で長く使い続けてもらい、責任を持って面倒を見てほしい。なので、大切に使ってくださる方にお渡しするようにしています。お得だから欲しい、という方にはお店で買って欲しいとお願いしています」

“輪島塗を能登に残したい”という思いが強くなった背景として、船下さんはこのような経験をしたそうです。

「震災後、美容院に行った時に、美容師さんのお祖父さんが、輪島塗の職人だったという話を聞きました。けれど被災したことで、お祖父さんの輪島塗はほとんど残らなかった。その美容師さんはいま仮設住宅に入っていて、100円ショップの器でご飯を食べているそうです。『そういえば輪島塗で飲むお味噌汁って、全然味が違いますよね。最近飲んでいない』と言っていたことが、とても印象に残っています。被災して仮設住宅に入って、今まで当たり前に使っていた輪島塗で飲むお味噌汁の味が懐かしいって悲しいなって。なので、輪島の人にこの輪島塗を使ってほしい、という思いが強くあります」

輪島塗レスキューを媒介とした復興支援の循環

レスキューをしてきた輪島塗は、能登在住の人には無償で譲渡し、能登外の方からは2万円の寄付をもらい、輪島塗御前1人分1客を寄附者の方に譲渡する仕組みで運用しています(令和6年12月時点)

「最初は寄付をいただいてお渡しするという仕組みでやっていなかったので、取り組みを始めた当初はいろんな人から問い合わせがありました。テレビに出た後は特に全国から電話がかかってきて。すぐに転売するのではないかというような人もいたので、その見極め、人をジャッジすることにとても疲れてしまいました。それもあり、今の寄付スタイルにしました」

現在、同じような輪島塗御前1客を新たに作成するとなると、寄付金の10倍以上のお金がかかるそうです。

「寄付金としては高額に感じるかもしれませんが、輪島の産業の邪魔をしてはいけないし、私たちが安価に手渡すことで、輪島塗の価値を下げることにつながるという危機感も強く持っています。東京のデザイナーの方とお話をした際に、今の寄付システムについて『安すぎる』と言われたこともあります。

『2万円を支払っても能登の方がつないできた歴史の一部分を感じ、未来につなぐお手伝いをしたい』という、価値のわかる方に使ってもらえると嬉しいです」

寄付金や助成金は被災地ボランティアや輪島塗レスキューの活動費、復興マルシェ、後述するコミュニティスペース「しんせきんちプロジェクト(仮)」の整備費として活用されています。輪島塗を後世に繋げる活動をきっかけに、他の支援活動にも繋がる循環の輪が生まれています。

「輪島塗をネットオークションやフリマアプリで売る人や、古物商に持っていく人もいます。でも私たちがお預かりした輪島塗には私たちに託してくれた人々の「何かに役立ててほしい」という願いがこもっているので、輪島塗への寄付が新しい支援活動に繋がっているということをもっと理解していただけるようにしていけたらと思っています」

輪島塗レスキューについてより広く知ってもらうために、金沢21世紀美術館で行われた石川県の発酵食文化の魅力を伝える企画展「発酵文化芸術祭 金沢」へも出展。その他にもレスキューした輪島塗を使って食事会のイベントを東京で開催するなど、周知活動にも積極的に取り組んでいます。

輪島塗レスキューによる「文化」と「技術」の継承

輪島塗レスキューで預かった輪島塗の中には、「そのままでは未来につなぐことができない」と判断したものもあります。そういった器も「輪島キリモト」と連携し、補修や塗り直しを行った上で、現代のテーブルウェアとしてREBORNさせる(生まれ変わらせる)という取り組み「輪島塗RESCUE&REBORNプロジェクト」も進行中。

「輪島塗レスキューでお預かりしている100年ほど前の輪島塗は、全て能登の材料で作られています。長く大切に使われてきたものを、また使えるようにするためにRESCUE&REBORNプロジェクトの取り組みを行っています。輪島キリモトさんに協力していただいて、“能登の職人さんたちが丁寧に作ってきた輪島塗を未来にお繋ぎできることが私たちとしてもすごく嬉しいです。また、震災の被害を受け、仮設工房で作業されている職人さんたちが、丁寧にREBORNの仕事をしてくださっていることにも感謝しています」

楽しいことや美味しいもので、地域を元気にする

能登地震、豪雨災害の後にボランティア活動をしている中で、被災者の方に「困っていることはないですか」と尋ねると「大丈夫です」と言われることが多かったそうです。「何かほしいものはないですか」と聞くと「アルファ米はもう嫌だから、美味しいものが食べたい」と言われて、ケーキを持って行ったこともあります。

「1年の間に何度も災害に遭い、被災生活も長くなってきています。被災地に求められているものは被災支援物資だけではないと感じます。本当はもっと、喜びのあるものが必要なのではないかと。楽しいものとか、美味しいものとか」

能登地震地域復興サポートのほくりくみらい基金「つづける支援活動助成」の使い道は、レスキューした輪島塗を使ってもらうためのイベント参加費や「能登イタリアンと発酵食の宿ふらっと」がある三波(さんなみ)地区の公民館で震災後の4月から月1回開催している地域を元気にするイベント「復興マルシェ」のための消耗品や備品、能登の食文化継承のため動画撮影や編集のための外注費などに使用されています。

「私たちはすぐ具現化したがるので、やってみてから学ぶことは多いです。本当に私たちだけじゃ無理だったので、色々なサポートがあってできていることにとても感謝しています」と、船下さんは言います。

復興サポートの循環を、他の地域にも

取材時には、奥能登豪雨災害の影響が著しい輪島市の町野町で、クリスマスパーティーを開催する準備をされていました。

「私たちがいる能登町の地域では豪雨災害による被害はあまりありませんでした。能登地震でも被害が大きかった隣町の町野町が、またもや大きな災害を受けてどれほど悲しい思いをしているだろう。同じ能登にいる私たちに何かできることがあるのではないかと思い、10月、11月の復興マルシェの際に募金を集めたんです。9万円くらい集まりました。その募金を活用して「何か私たちにできることはないですか?」と伺ったところ、みんなが楽しんで貰えるようなクリスマスがやりたい!ということで、企画がスタートしました。

最初は小学生と幼児で40人くらいを想定していましたが、声がけをしてみたらお爺ちゃんやお婆ちゃんも皆んな来るから300人くらい来るよと言われて(笑)マルシェのメンバーで知恵をしぼっています。今のところ子どもの遊べる屋台やケーキなど食べ物の屋台を5台ほど準備する予定です」

「今までは、三波公民館の『復興マルシェ』など、身近なところでサポート活動をして来ましたが、私たちの取り組みの中で、今回新しく集まったマルシェの仲間たちと一緒に自分たちの地域外の誰かを初めてサポートできるのが、これからのマルシェの新たな活動となるといいなと思っています。」

“来てもらいたくなる能登”を守る

能登地震地域復興サポートは、能登半島地震による家屋倒壊の被害が著しかった能登町鵜川の街中に、地元の人が気軽に使えるコミニティスペース「しんせきんちプロジェクト(仮)」を整備しました。ワンルームのコンテナハウスには水回りも備え付けてあり、非常時のシェルターになることも想定しているそうです。

「公費解体された宅地をお借りして、コンテナハウスを設置しました。既存の浄化槽も残してあり、下水処理ができるので都合が良かったです。ここを、仮設住宅に暮らす人たちの親族などが里帰りした時に使えるような場所にしたいです」

「このコンテナを設置した時も、町の人たちが『何しとるん?』と、興味を持って声をかけてきてくれたり。公費解体だけが進んで寂しくなってくる一方で、新しい動きがあると町の人たちも喜んでくれているようだと感じています」

船下さんは今後の展望についてこう語ります。

「今後も、能登の文化を守る活動や、能登が元気になる活動を続けていきたいです。宿を営む私達にとって、来てもらいたくなる能登の姿を守ることがとても大切だと考えています」

大規模な震災の際には後回しになりがちな、地域の暮らしにまつわる文化を守るための活動に取り組む能登地域復興サポート。大切に受け継がれてきた文化が断ち切られることがないように、守り、次の世代に繋げていくことが“能登が能登らしくある”ためにとても重要なことだと、今回の取材を通して感じました。

(取材:2024年12月)

一般社団法人 能登地震地域復興サポート

ホームページ :https://notosupport.sakura.ne.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/notosupport/

Facebook : https://www.facebook.com/notolocalsupport

<メディア掲載>

【奮闘中】輪島塗救出に奔走する民宿経営の夫妻 “能登の文化を橋渡し”/2024年12月5日 テレビ金沢「となりのテレ金ちゃん」

https://youtu.be/pILipRM6KXs

NHK World 「Where We Call Home」

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/2087136

文章・写真:舟場 千草

石川県能登町生まれ。15歳で地元を離れ、2018年に金沢から珠洲市へ移住。2024年能登半島地震で被災し金沢に避難中。株式会社ENN/金沢R不動産に在籍。

「能登とともに基金」は、令和6年能登半島地震・令和6年9月能登半島豪雨に関する支援活動を支える基金です。

あなたの寄付で、被災した方々が元の生活に一歩近づくための支援を届けることができます。寄付サポーターになって復興を支える仲間になりませんか?

詳細・ご寄付については、「能登とともに基金」WEBサイトをご覧ください。