レポート

Report

ほくみ能登助成

2025.3.25

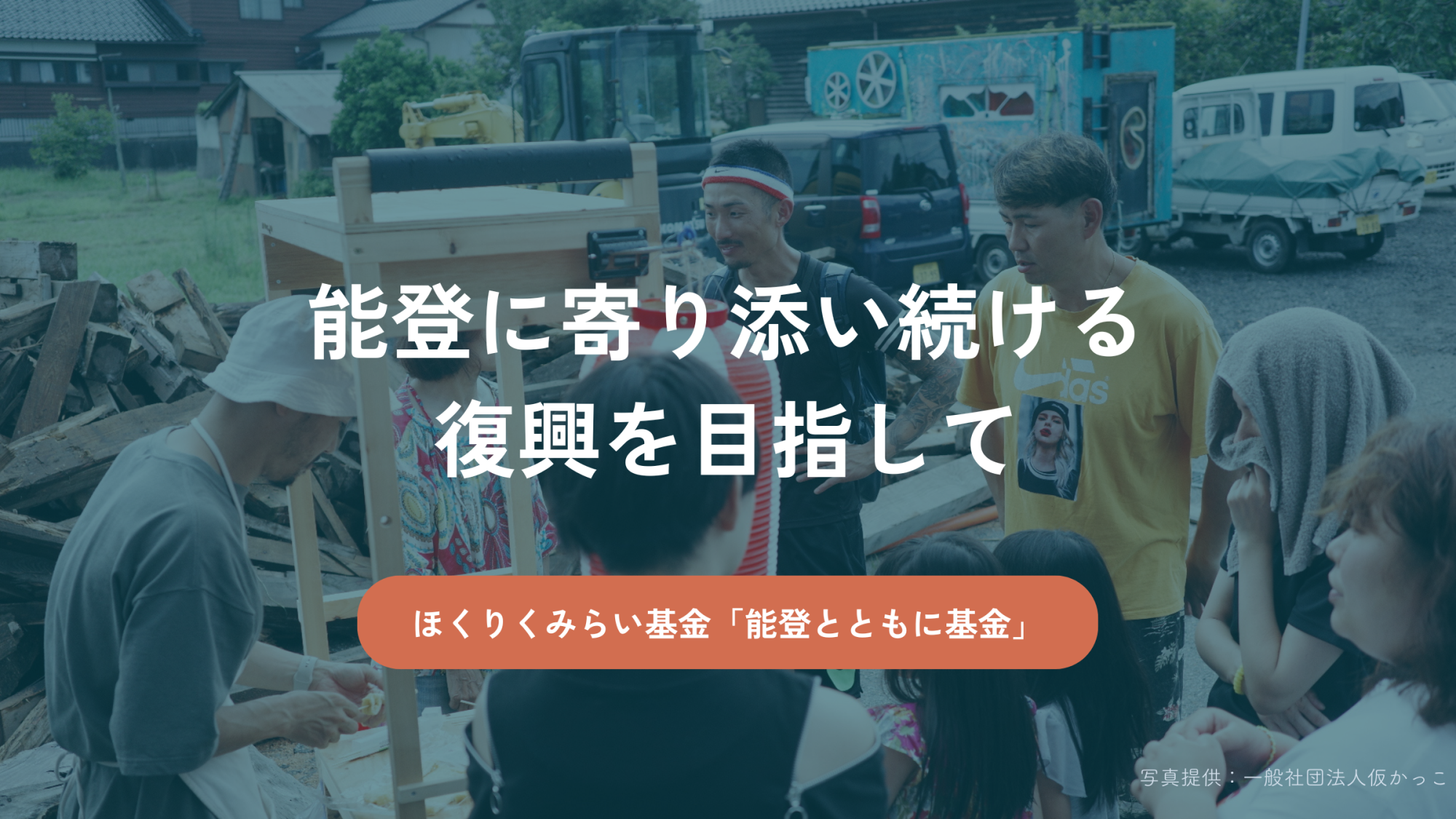

番台から飛び出し、傷ついた心を温める〜一般社団法人 仮かっこ〜

ほくりくみらい基金「令和6年能登半島地震 災害支援基金」の中でも「つづける支援活動助成」で採択を受けた11の団体をご紹介していきます。

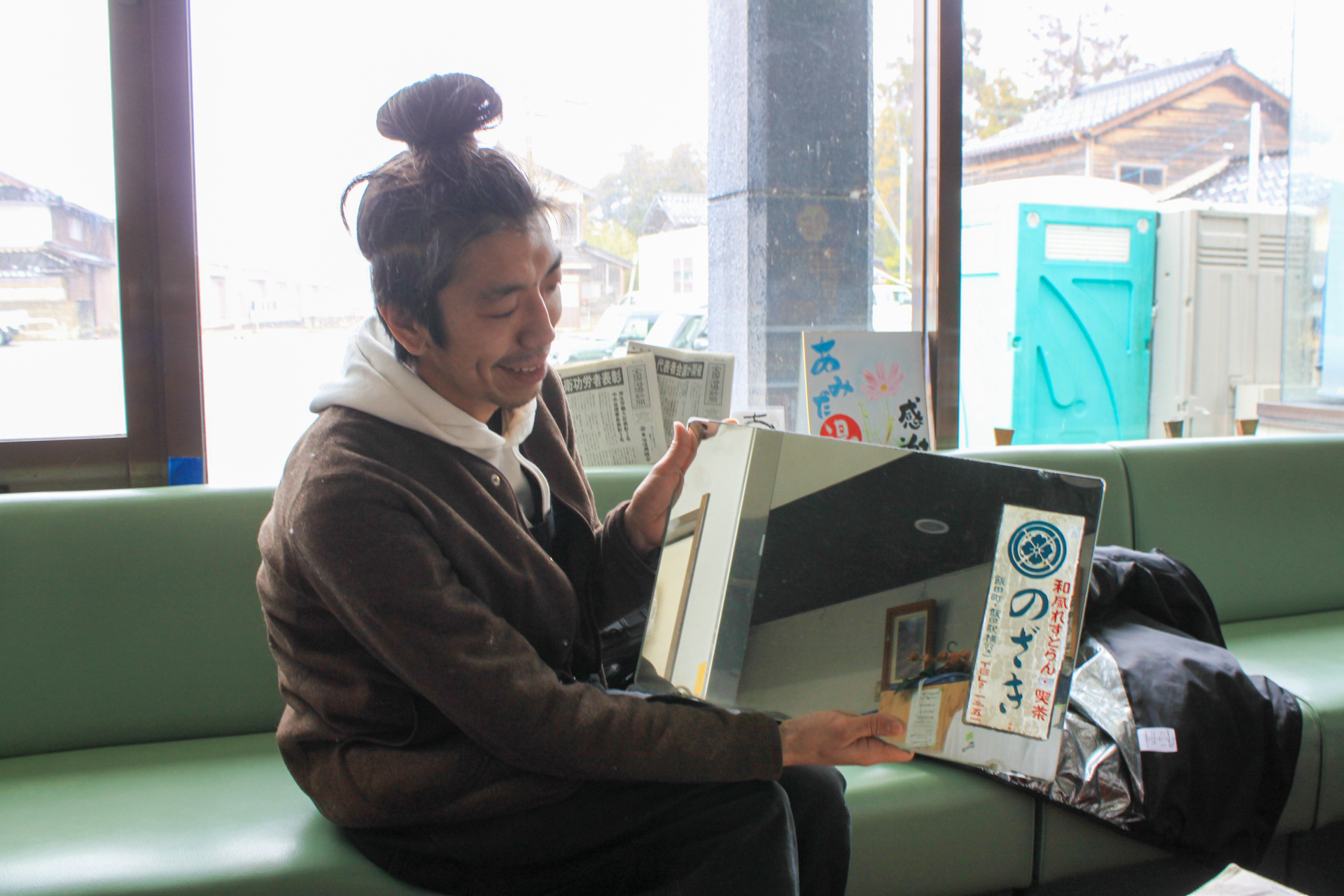

今回は、珠洲市の公衆浴場「あみだ湯」を拠点に、地震直後から銭湯の運営を通して様々なボランティア活動をしている「一般社団法人仮かっこ」代表の新谷健太さんにお話を伺いました。

新谷さんは北海道北見市出身。金沢美術工芸大学在学中に開催された奥能登国際芸術祭をきっかけに2017年に珠洲市に移住。2018年にアートの視点から珠洲を活性化することを目指したアートコレクティブ「仮( )-karikakko-」を立ち上げ、共同運営者の楓大海さんと珠洲市飯田町にゲストハウスを開業しました。宿の運営だけではなく、教育など様々な活動の拠点となる場所の整備や飲食店営業など、珠洲が楽しくなるような様々な仕掛けとなる“まちづくり”に取り組んでいました。

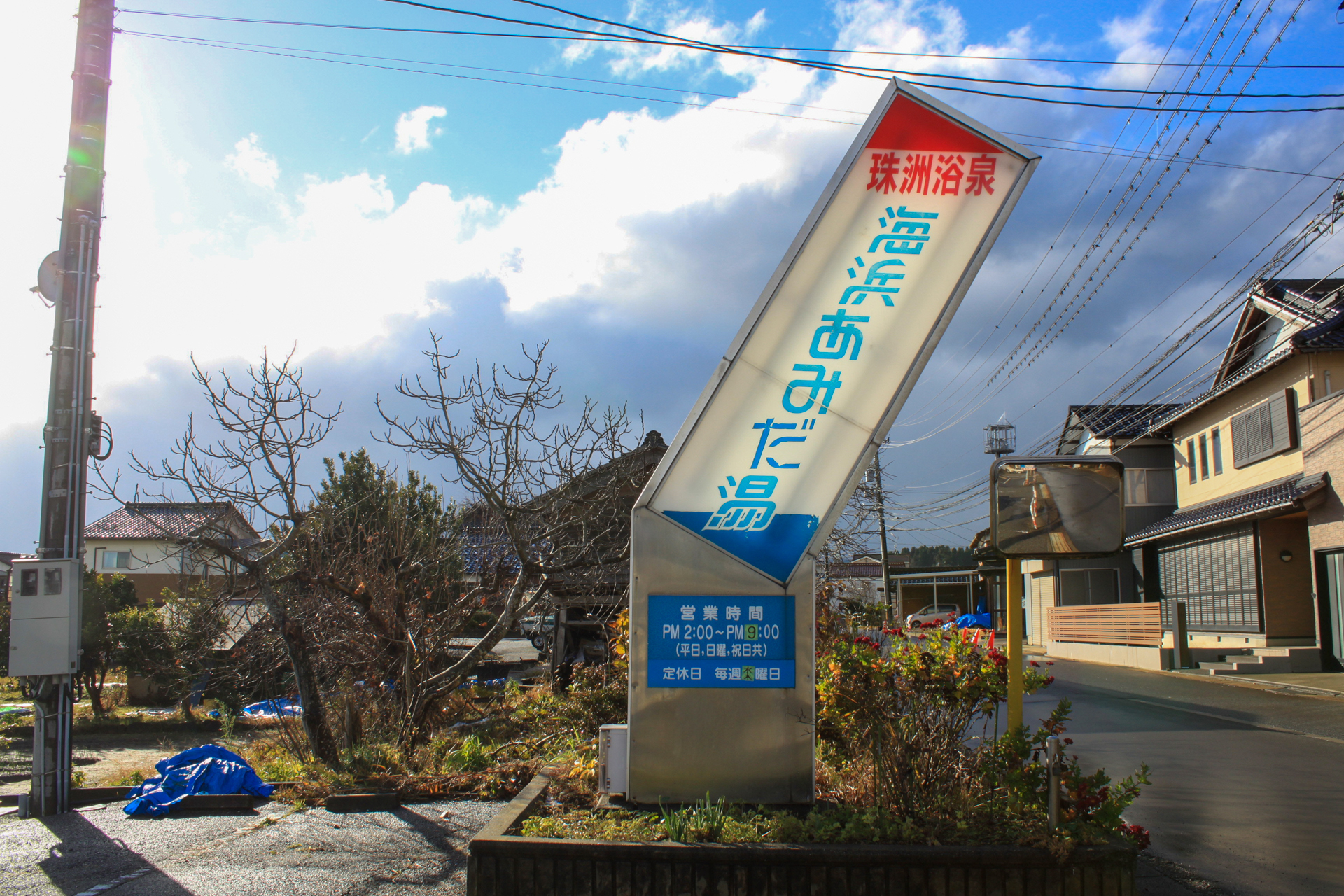

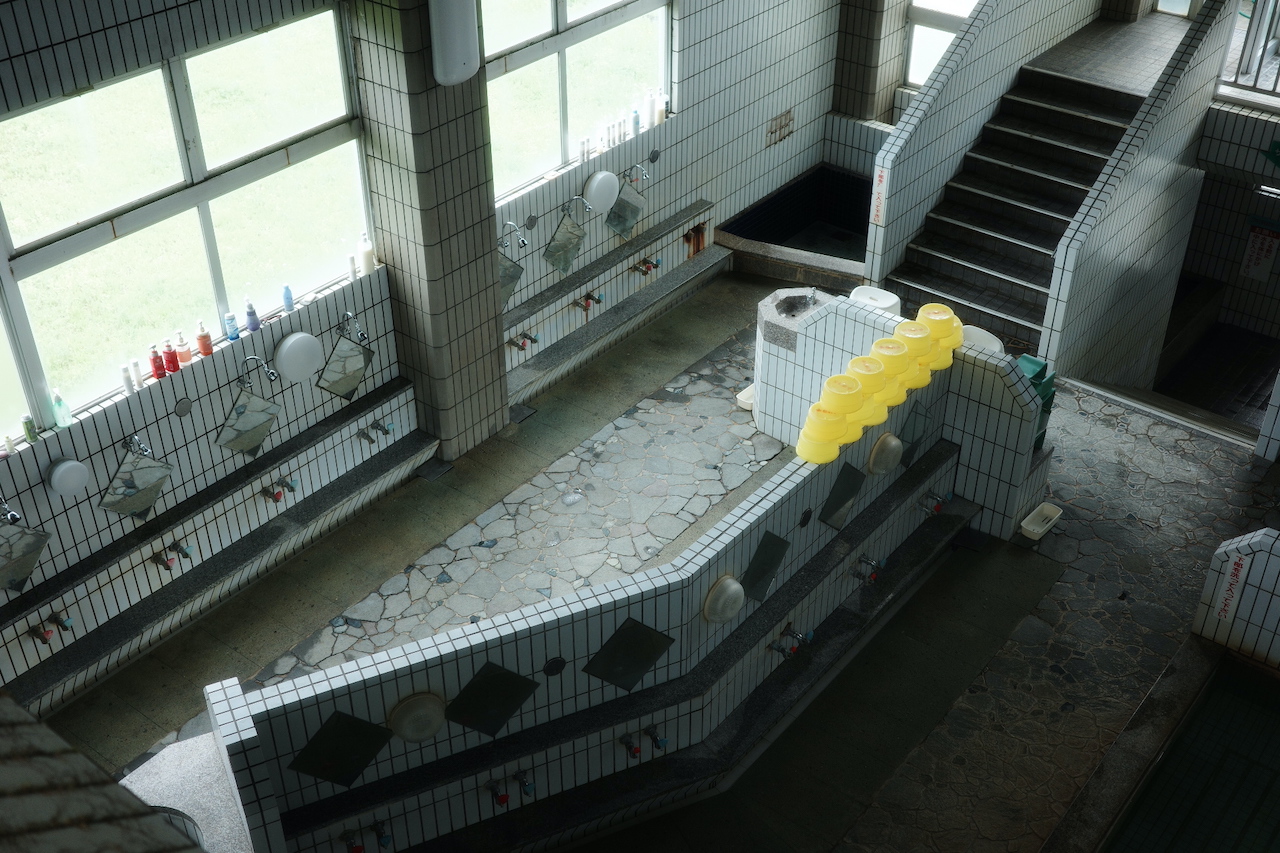

そして珠洲市野々江町にある民間運営の公衆浴場「あみだ湯」の運営が高齢化により難しくなってきているという状況を聞きつけ、事業承継の準備を進めていたところでした。

順調に珠洲との関わりを深めていく中、能登半島地震が起きました。新谷さんは発災時、珠洲市蛸島町の自宅で同居するパートナーと猫たちとゆっくりと過ごしていたところを被災し、自宅は全壊。珠洲市内の避難所となっている学校に避難していたそうです。

「運営していたゲストハウスと飲食店、教育支援の施設のガクソーはほぼ全施設が壊滅しました。そんな中であみだ湯は建物も無事でした。避難所でいろんな情報が飛び交う中で、1月上旬の段階では『水道復旧が絶望的だ』という話を行政の人や業者さんから聞きました。1、2ヶ月の次元じゃないと。そうしたら『お風呂に入れず困るだろうな』と思いました。避難所でも衛生管理しないと二次災害関連死などの被害が出るかもしれないということもあったので」

地下水を汲み上げて薪でお湯を沸かしていたあみだ湯は、上水道や灯油やガソリンなどの燃料がなくても早急に再開できる見込みがありました。

「1月5日に珠洲の移住仲間と一旦金沢に避難しました。その間に、珠洲に残った仲間があみだ湯を直せる設備業者さんを見つけてくれて、9日くらいから作業に入れるという話になりました。市内もパニック状態だったので、業者さんも何から手をつけていいのか分からず、自分の工場も潰れていたそうで、そこから必要な道具を引っ張り出して全集中で作業をしてくれました」

あみだ湯復旧の見通しが立ったことから、新谷さんは9日に珠洲市に戻りました。

「配管の2、3本を仮で繋ぐことで、とりあえずシャワーと大きい浴槽は使えそうな状態でした。井戸の設備も多少陥没していたので、新しい配管を入れ直して、というのを13、14日頃にしました。そこでやっと地下水が上がってきたので、15日に試運転をしました」

「あみだ湯の配管設備などは直せることになりましたが、清掃や薪割りなどをする人がいないことが問題でした。僕たちのメンバーでは3、4人しか運営に関われる人がいなかったので、掃除を回せるのか、と。でもそこは幸い、元々ガクソー繋がりで関係のあった高校生たちが10数人来てくれることになり、かなり尽力してくれました」

人材は確保できたそうですが、余震も続いていたので「どうやって安全面に配慮したオペレーションにするか」ということに頭を悩ませたそうです。そこで新谷さんたちは、入場する人数に制限をかけることを決め、地区別に曜日毎に入ってもらうことを考えて告知をしました。

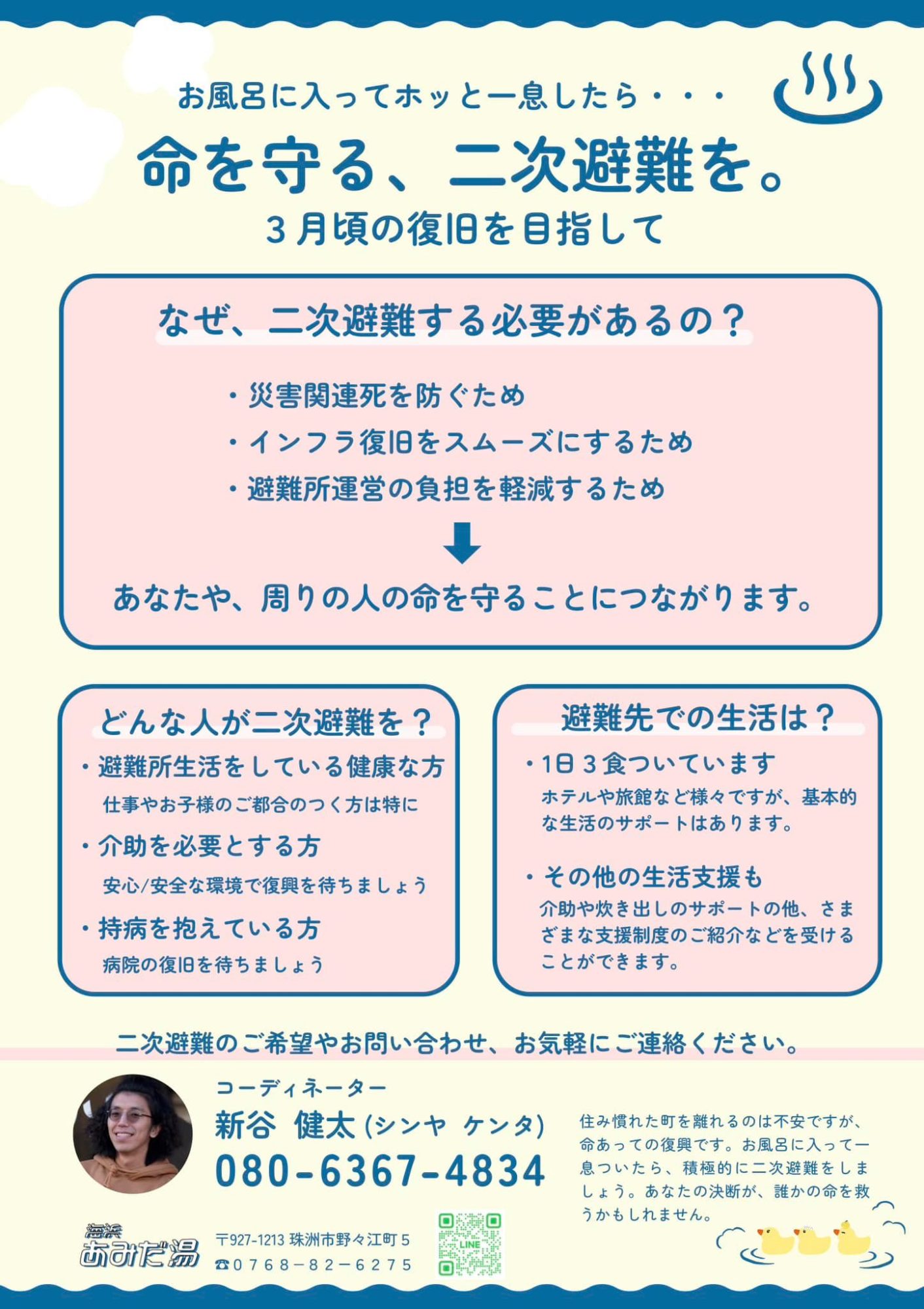

番台から、被災者の命を守る

あみだ湯の再開は、ほぼ全域で自宅の風呂が使用できない珠洲市の被災者の方々の助けになりました。しかし、まだ1月中は大きめの余震も多く続いており、油断を許さない状況。倒壊した家屋や地割れ、陥没した道も多く、避難所での生活が長く続くと二次被害が拡大する懸念もありました。そこで、新谷さんたちは、銭湯の受付をする番台から飛び出し、避難所生活を送る入浴客たちに市外に二次避難することを声がけしました。

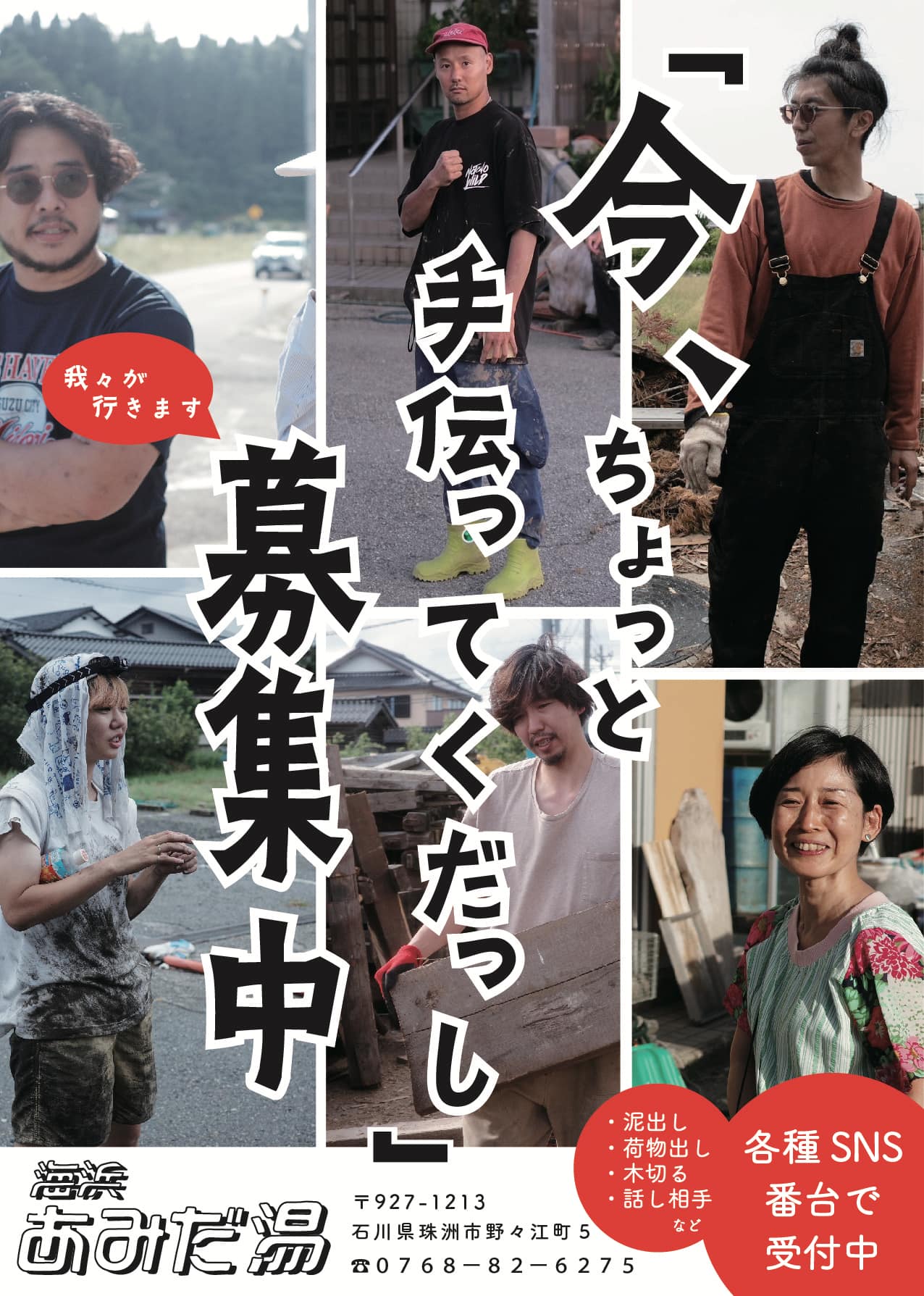

「豪雨の後は、『土砂などで困っていませんか、泥かきしますよ』といった声がけもして、実際に遠方から来て滞在してくれるボランティアスタッフを集めて、いくつもの家の泥かきに行きました。他にも、土砂が入った田んぼは機械が入らないので、手作業での稲刈りや、芋掘りなどの農業系のボランティアも多かったです。10、11月はほぼ毎日ボランティア活動をしていました」

まさに民間のボランティアセンターのような取り組みを行ってきた仮かっこ。銭湯の番台からの声がけには、SOSを出すのが苦手な奥能登の方々も、温まった体とほぐれた心で柔軟に受け止めることができたのではないかと思います。

「お金をとっている場合じゃない」という想いから

仮かっこでは、ほくりくみらい基金の助成金の多くを人件費として活用しています。

「地震前まで僕たちは事業承継をするために銭湯運営のお手伝いをしていましたが、そこに地震が来て。走り抜けるようにここまできたので、まだ正式に事業承継していないんです。今は運営委託という契約になっていて、銭湯に来るお客さんが増えても運営費は定額になっています」

地震直後に銭湯を稼働し始めた当初「お金をとっている場合じゃない」という思いから、入浴料金を無料としていたそうです。後から石川県の取り組みで自宅の風呂設備が使えない人を対象に入浴料金の助成をする制度が始まり、入浴料の支援がされることになりました。

ボランティアや厚意でお手伝いに来てくれる人も多いあみだ湯。そのことについて、新谷さんはこう語ります。

「ボランティアで来てくださる方の中には、定期的に来てボランティア以上の働きをしてくれる方や、地元の人で薪を切るお手伝いに来てくださる方もいます。ご厚意であったとしても、そういう方には何かしらの対価を払いたいと考えています」

悲しみに寄り添い、アートとして発信する

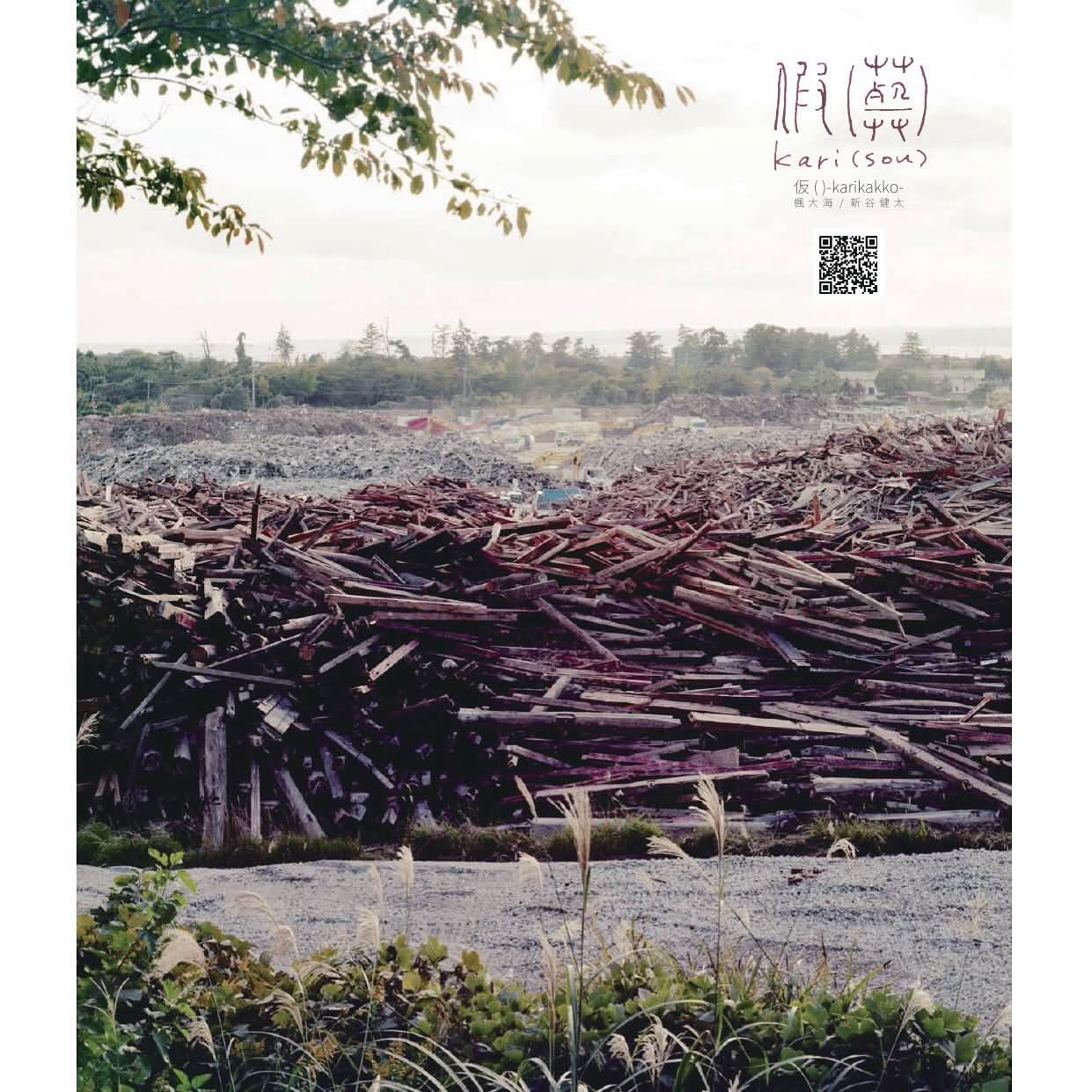

建築廃材や被災家財の木材を利用してお湯を沸かす「街を弔い悲しみに寄り添うアートプロジェクト」にも、仮かっことして取り組んでいます。

あみだ湯にはお湯を沸かす燃料として使えるように、定期的に廃材を運んでくれる解体業者が何社か協力してくれているそうです。しかし、基本的には公費解体された家屋の廃材は、珠洲市内にある災害ごみ仮置き場に持っていくことになっています。災害ごみ仮置き場に一度運ばれた廃材は国の管理下に置かれるので、取り出すことができなくなります。七尾港から新潟に運ばれて、木材ペレットなどに加工され、バイオマス発電に利用されるそうです。

「災害ごみ仮置き場の量に比べたら何十分の一かもしれないけれど、この廃材の一つひとつは元々は誰かの大事な住居で、そこにあった物語に寄り添ったりする展示にしたいなと考えています。一つひとつ物語の詰まった家や家財だったものが、地震によって廃材になってしまった。けれど、その廃材をあみだ湯で燃やして燃料にすることで、誰かの心を癒やして温めてくれたら良いなと。こんな“ちょっとした取り組み”が、今の能登では大事だと思うんです」

私(筆者)の夫は家業で珪藻土製品の製造業を営んでいましたが、令和6年能登半島地震で被災し、工場のほとんどが全壊しました。その廃材や余った薪をあみだ湯に運んでもらい、湯を沸かす燃料にしてもらいました。その際に、仮かっこの新谷さん・楓さんに、義父や夫の話を聞いてもらいました。

義父は50年以上家業に携わってきたので、今回の地震で強制的に家業を中断することになったことは無念だったと思います。今までしてきた仕事について嬉しそうに語る姿が今でも目に焼き付いています。誰かに話を聞いてもらいたかったのだと、この時気がつきました。この土地に根付いて、営みを続けてきたその存在を認識してもらうことが嬉しかったのではないかと思います。そして工場の廃材が燃料になって人を温めるお湯になり、そのお湯に癒されて、悲しみが薄らぐ。その循環の尊さに、込み上げてくるものがありました。

この取り組みの展覧会が、金沢アートグミで開催されました(期間:令和 7年1月19日〜2月16日※終了しています)

熱を共有して“適温調整”する「熱交換会」

珠洲の各地域で被災地支援に携わる人手が不足している状況を懸念する新谷さん。特に復興プランの検討を進めていく中、各地区内の意見をまとめて、それを視覚化できるように資料をつくったりする作業。その作業は住民の中でも“できてしまう人”に集中してしまっている傾向があるので、かなり負担が大きくなっていると感じた新谷さんは、その人たちをケアするようなサポートを目的とした集会を開催することにしました。

「11月頃まで月1回ほど、あみだ湯の2階で、珠洲の住民で各地域で復興支援に取り組んでいる方々に声がけをして『熱交換会』という名称にして、意見交換会というかちょっとした情報交換の場を開いていました。毎回テーマを決めて、見えているものとか課題とかの相談や共有をしました。熱量のある人と話すのは楽しいです。ただ、熱量が高ければ良いというわけではないと考えています」

「自分も復興支援の取り組みについてちょっと熱くなりすぎていた時期がありました。震災後から珠洲市にずっといるので、いろんな問題や課題を聞いたりすると『全部やらなきゃ!今すぐ!』と、思いが前のめりになってしまっていました。ただ、どうしても長期戦になるので、あまり熱くなりすぎると続かないなということに気がついて。それからは『温かくなること』を意識しています。熱すぎたり眩しすぎると、それを見てしんどくなってしまう人もいると思うので。“適温”であることが大切だと思っています」

“気にかけてくれること、応援してくれること” それだけで力になる

支援くださる方々に、新谷さんが伝えたい思いを伺いました。

「僕たちの活動はほくりくみらい基金さんのようなサポートしてくださる団体や財団だけではなく、支援物資や寄附をくださる方やボランティアさんのおかげで成り立っています。そういう意味では珠洲、奥能登、石川県、県外の様々な人たちの協力の元で成り立っているなと、約1年間活動をしてきて改めて痛感します。本当にありがたいです。なんとか今まで繋いでやってきていますが、珠洲は復興へ向かっているというよりは間違いなくまだ復旧段階にあるので、長い道のりになると思います。引き続き応援していただけると、僕たちも励みになりますし、なんとか来年も一歩一歩進んでいこうという想いにもなります。何より一番は、気にかけてくださることが嬉しいです。現地に来れなくても、できる範囲で応援して下さったり、活動のサポートをいただけることがありがたいです」

真っ直ぐな気持ちで、傷ついた人たちを癒したいという想い。物理的な支援だけではなく心の支援を続けることが、被災地にとってどれほど重要で救われる人が多いのだろうか。仮かっこの取り組みを通して“寄り添うこと”の大切さと、それがもたらす希望の力を強く感じました。

(取材:2024年12月)

一般社団法人 仮かっこ

ホームページ:https://www.karikakko.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/karikakko_suzu/

Facebook : https://www.facebook.com/karikakko.suzu/

<メディア掲載>

NHK金沢放送局

「珠洲で唯一営業する銭湯に密着!~『銭湯を継ぎたい』ある移住者の決断~」

https://www.nhk.or.jp/kanazawa/lreport/article/004/46/

greenz.jp

「震災後、人々を支えたのは「銭湯」だった。能登半島「あみだ湯」でのボランティアで出会った“生きる力の循環”」

https://greenz.jp/2024/05/23/suzu_volunteer/

文章・写真:舟場 千草

石川県能登町生まれ。15歳で地元を離れ、2018年に金沢から珠洲市へ移住。2024年能登半島地震で被災し金沢に避難中。株式会社ENN/金沢R不動産に在籍。

「能登とともに基金」は、令和6年能登半島地震・令和6年9月能登半島豪雨に関する支援活動を支える基金です。

あなたの寄付で、被災した方々が元の生活に一歩近づくための支援を届けることができます。寄付サポーターになって復興を支える仲間になりませんか?

詳細・ご寄付については、「能登とともに基金」WEBサイトをご覧ください。