レポート

Report

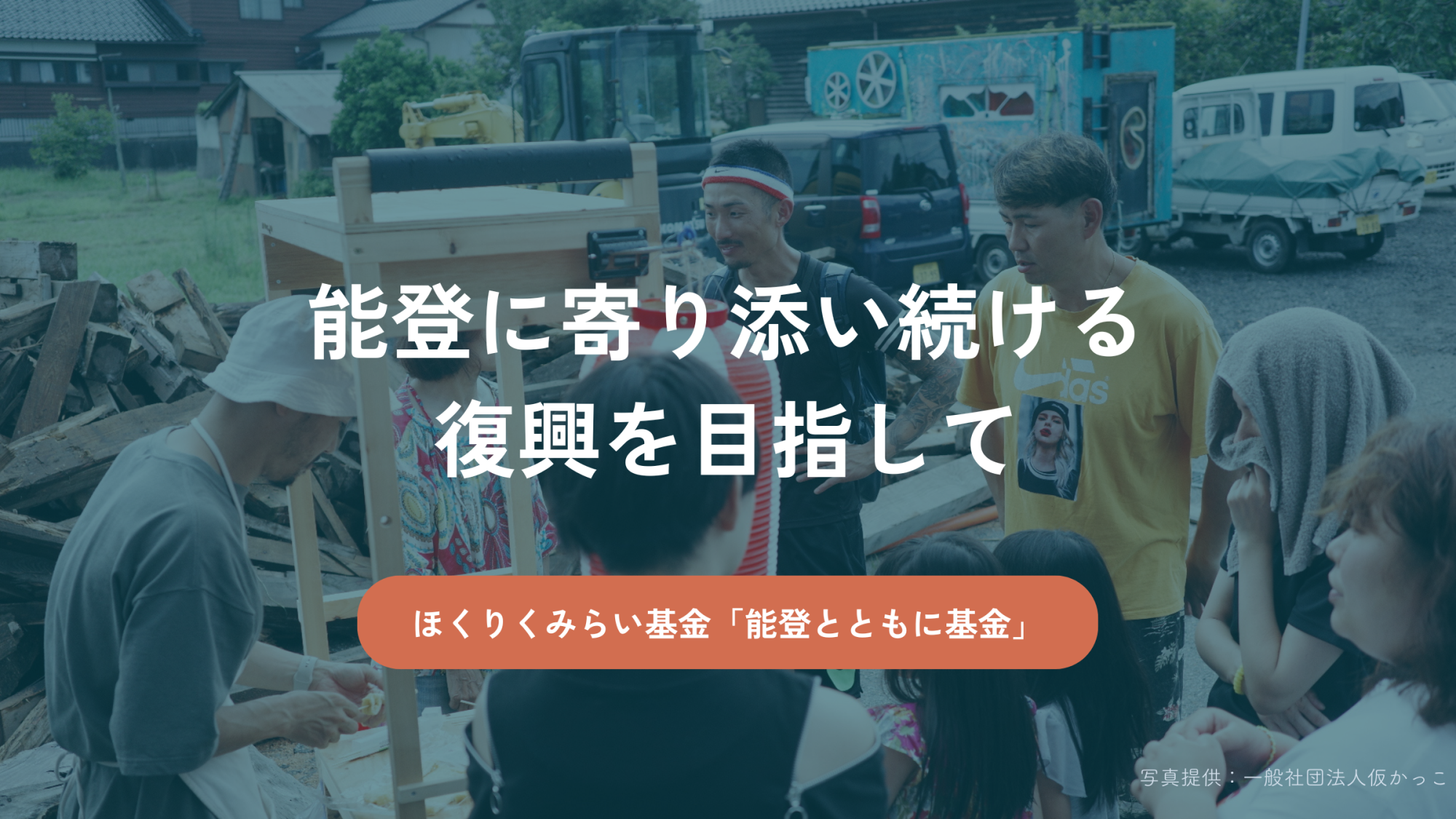

ほくみ能登助成

2025.1.23

「明日着る服」の提供から「服をきっかけ」に立ち寄れる相談拠点へ。〜 一般社団法人 はぐネット 〜

「令和6年能登半島地震 災害支援基金」の中でも「つづける支援活動助成」で採択された11の団体をご紹介していきます。今回は被災者へのこども服の無償提供や相談窓口を行う「一般社団法人 はぐネット」へのインタビュー。お話をうかがったのは代表理事の高橋美乃梨さんと、能登から避難してきて現在「はぐネット」で働くスタッフの坂下愛玲奈さんです。

「はぐネット」は「こどもをまんなかに手をつなごう」を合言葉に、子育て世帯と地域をつなぐ様々な活動を展開している一般社団法人です。

今回訪れたのは野々市市御経塚にあるコンテナを活用した商店街「CUBEZUKA」内にある「CURU∞CURU」。CURU∞CURUは、はぐネットが行う洋服交換事業の名称で、同団体の拠点にもなっています。

災害支援の中でも「かわいい」を忘れない

ホワイトキューブで明るい店内におじゃますると、カラフルなこども服がズラリ。思わず「カワイイ…」と口からこぼれ、取材の前にもついつい物色…。

「よかったです(笑)。『かわいい』とか『ワクワクする』って気持ちは、私たちも大切にしていることなので」と代表理事の高橋さん。

「ごちゃごちゃしたダンボールの中から服を探すのって、なんだか哀しくないですか?そういう状況を一刻も早く改善して、サイズ別に分けてハンガーにかけたり、チップも買い揃えてみたりー‥。少しでも『古着選びを楽しむ』って気分で選んでいただけたらと。これもほくりくみらい基金さんから最初にいただいた助成でできたことなんです」

能登半島地震の支援として、被災者へのこども服無償提供を行っているはぐネット。「災害支援」と聞くとタフで泥くさいイメージがある中でも、ささやかな心の華やぎを決して疎かにしない高橋さん。“自分だったらどう感じるだろう”ということを、いつも大事な判断基準のひとつにしているといいます。

「だからうちは回収している服の選別も厳しめです。シミがついたり汚れがある服はちゃんとお伝えして持ち帰っていただいています。私はアパレルの経験もないし、こども服のブランドとかも全然詳しくないんですけど“自分だったらどう感じるだろう”ということはいつも大切にしています」

服だけじゃなく「人のつながり」もめぐる場

「元々自分は災害支援をできるようなガッツのあるタイプの人間ではないと思っていたんですが、気がついたら始めていたというか」と明るく笑う高橋さん。そもそも高橋さんがこども服の交換事業「CURU∞CURU」を2016年に立ち上げたのも、思いつきから気軽に始めたものだとか。

「うちは子どもが一人目が女の子で、二人目が男の子だったから、着れなくなったこども服を持て余していたんです。友人にあげるにも微妙に時期やサイズが合わなかったりするでしょう?それで、たまたま子育て中に訪れたこども服の譲渡イベントの盛況ぶりに驚いて。こんなにリユース品にニーズがあるなら、“地元でおさがりを回せればエコだしいいじゃん”って気軽な気持ちで初めたら、いつの間にか8年経っていた感じです(笑)」

「私がこの活動をやめようと思わないのは、服だけじゃなくて“人のつながり”もここで循環しているのを感じているからです。そのつながりが、雪だるま方式にどんどん大きくなってきていて、もはややめられないという(笑)」と高橋さん。

CURU∞CURUをスタートしてから8年、当初訪れていたよちよち歩きの乳幼児たちは、今や立派な小中学生に。「ちょうど8年という時間の中で小学生・中学生事業へと移行してきていて、はぐネットとしても赤ちゃんから18歳までの切れ目ない支援として“こどもをまんなか”にしたサイクルに育ってきているのを感じています」

友人の要請に応えるうちに、思いがけず始めていた“災害支援”

能登半島地震を受けて、はぐネットがこども服の無償提供支援を行うようになったのも、CURU∞CURUの活動を知る友人たちからの個人的な要請に応えるうちに自然と始めていたものだといいます。

「能登で地震が起きて間もなく、友人たちからたくさん連絡がきたんです。『友人の友人が被災した』『美乃梨のところにこども服いっぱいあるよね? 送ってほしい』って。どれも切実で、リアルな声ばかり。一つ一つ個別に対応していたんですが、そのうちに『ダンボール何箱送ってほしい』という話になって。あれ、服が足りないぞということで、SNSで能登支援のためにこども服募集を呼びかけたら、それがすごいことになってー‥」

高橋さんが「忘れもしない」と振り返る1月7日のこども服回収日。会場となった野々市カミーノには受付開始前に100名以上がずらりと列をなして並んでいました。そして開始10分で予定数に達してしまい受付を終了。この僅かな間で4,000着もの服が集まったそうです。

「まさかSNSでこんなに拡散されていたとは思っていなかったので、本当に驚きました。それだけ皆さん『何かしたい』と思っていたということなんだと思います。そこからはダンボールの山を積み上げる日々はもはや“マイクラ”状態で(笑)。集まった4,000着を、そこから毎週被災者へ配っていきました」

細くても「なくさない」ことが大切 「支援したい側」の受け皿にも

「いつの間にか始めていて、いつの間にかやめられなくなっていた」と明るく笑う高橋さんですが「細くとも、支援をやめない」ということは念頭にあったことだと語ります。

「時が経つにつれ、支援をやめるところが増えていますよね。服に関しては、緊急フェーズが終わり途絶えてきている。私たちも夏以降『支援用に集めた服が余っているからもらってほしい』という問い合わせを何件もいただきました。

そんな中で『なくさない』ということが私たちの大事な役目でもあると感じています。『何が何でも継続させる』ってカッコイイ感じじゃなくて、『ゼロにしない』『なくさない』というだけ。来る人がいる限りは続けていきたいんです。

それに『自分たちではできないから』と新品を寄付してくださるアパレルさんもいらっしゃいます。私たちが活動を続けることで、『支援したい側』の人の想いも受け入れられる“ハブ”にもなれるんだなということにも気がついて」

「今きている服しかない」状態で辿り着いた避難先

そんなはぐネットの活動に「救われた」という人がいます。輪島市出身の坂下愛玲奈さんです。能登半島地震で被災し金沢に避難してきて早一年。現在は、はぐネットのスタッフとして週に2日CURU∞CURUで働いています。

「私は地震の2日後に金沢に避難してきました。本当に“今着てる服”しか持っていない状態で、とりあえず子どもや自分たちのパジャマと一着分だけこちらで買って凌ぎながら。能登を出る時は『またいつか荷物を取りに帰ろう』と思っていたけれど、簡単に帰れるような道路状況になくて」

「服を買うにしても、いろんな生活用品を買い揃えないといけない中、服に予算を割いて良いのだろうかと迷いもありました」と当時を振り返る坂下さん。

そんな中、被災者へのこども服無償提供を行っている「はぐネット」の存在を友人から教えてもらったそう。「他にも色々行ったことはあるのですが、はぐネットの服は選別されていて綺麗な印象がありました。高橋さんもすごく話しやすくて、色々相談にものってくれて」

当事者だからわかる「被災者」に心地よいやり方

毎週のように顔を出してくれる坂下さんに「うちで働いてみない?」と高橋さんが声をかけたのは2024年6月の頃。

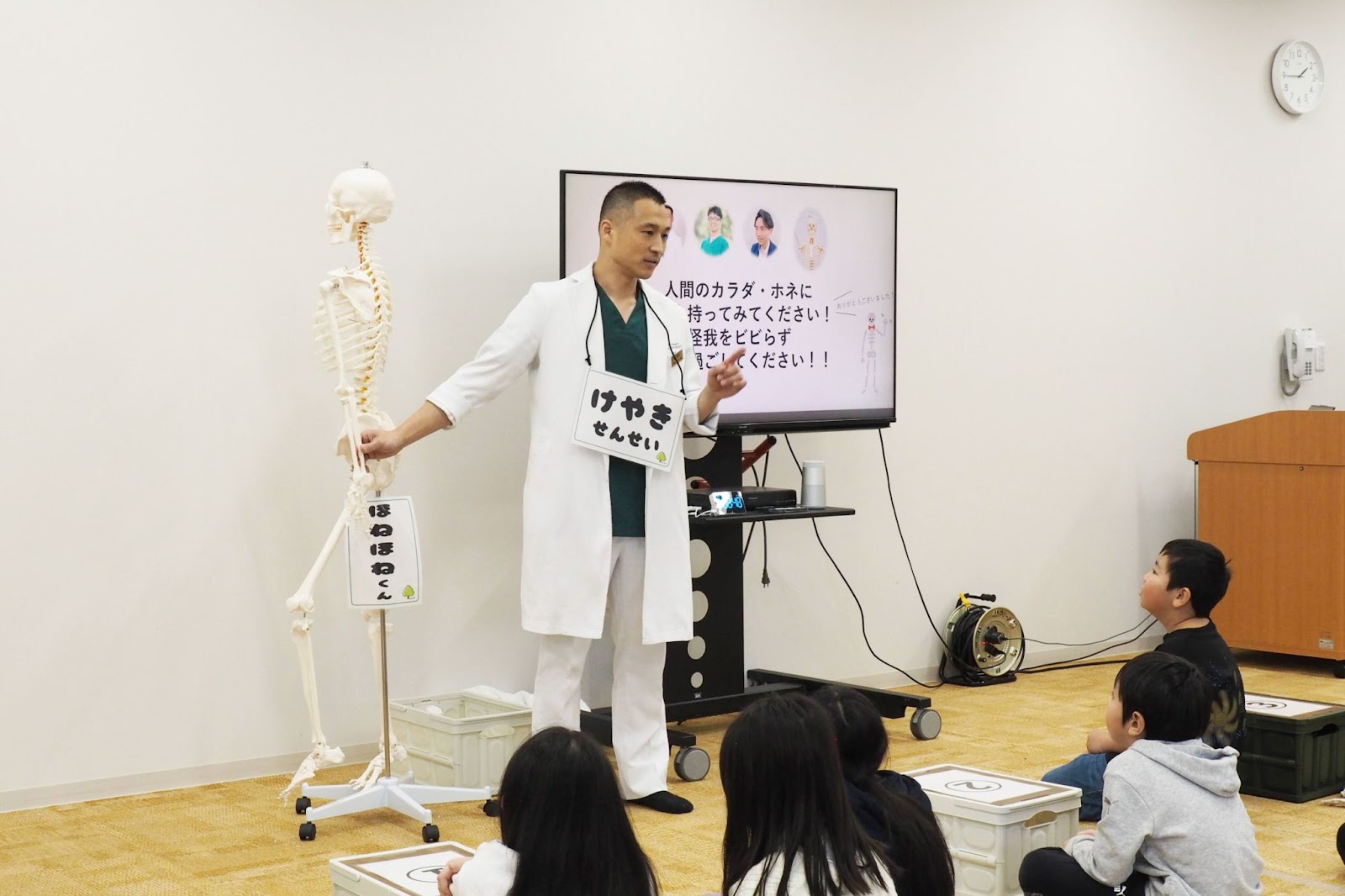

「“被災者にとって本当に心地よいやり方”というのが、当事者にしかわからないところもあると思うので、そこを実践してもらえたらなと。あと彼女は元々輪島で保育士として働いていたので、子どもたちの接し方にも慣れている。週に2回くらい、それも9:45〜16:00という“お母さんたちのゴールデンタイム”に働かない?って」

「働かないかと声をかけてもらった時は嬉しかったですね。私自身被災してこっちにきた時に『好きなだけ持っていって!』という高橋さんの言葉に救われたので、今度は私がそれをできる。そしてここにいると能登の人はもちろん、様々な活動のキーマンになる人にもお会いできて、働きながらつながりが広がって、経験値も上がっている実感があります」

現在は他のアルバイトと掛け持ちをしている坂下さん。「はぐネットで働くことは私にとっては“楽しみ”なんです」と笑顔を見せる。

「能登支援」と「地元親子」を分けず、 ゆるやかにつながり合う場

今では「はぐネット」の欠かせないメンバーとなった坂下さん。20代女子ならではの感性でSNSをアクティブに稼働させ、2024年9月に起こった奥能登豪雨では彼女たちが指揮をとって被災地にこども服を届けたそうです。そんな坂下さんの目下の目標は「地元の人も能登の人も交えた交流会を開催する」ということ。

「ここで出会った人たちと友達になって、またその友達が遊びにきてくれたりするんです。能登の人も地域の方も良い感じでここで混ざり合っているので、そんなみんなが集えるスープパーティーってどうだろうと今相談しているところなんです。(坂下さん)」

「そもそも私たちが被災支援の活動をこの場所でやっていて、地元の親子と分けていないのはそういう目的もあって」と高橋さん。

「『能登支援』を特別なものとして分けないで、ゆるやかにつながって溶け込んでいくためのきっかけになればと思っています。地元の親子と混ぜながら活動していくことは、日常的に支援を継続していくためにも大切だと感じています」

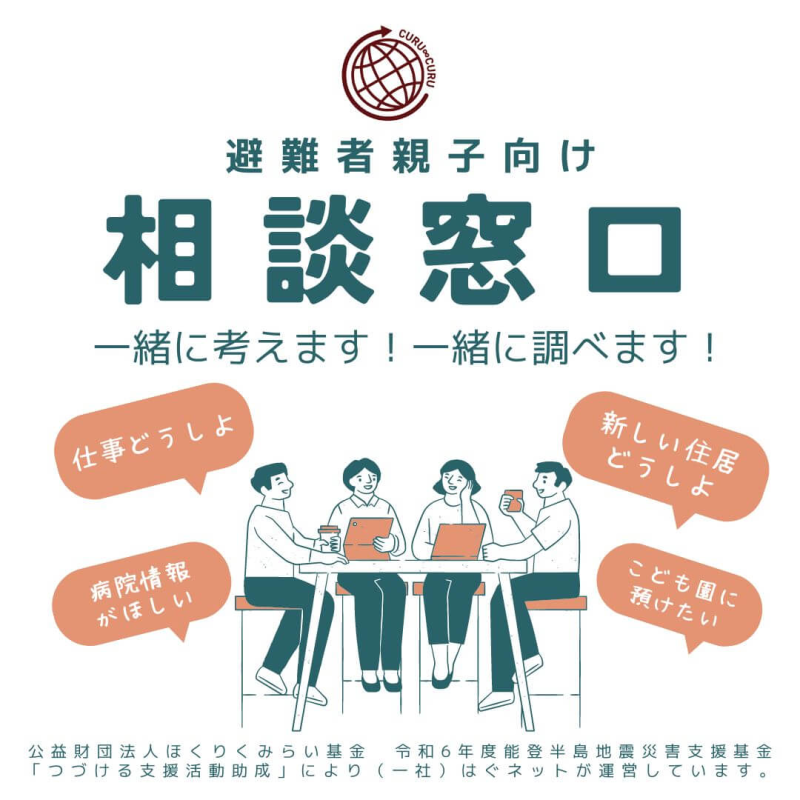

「明日着る服がほしい」から「服がきっかけ」に

発災から1年。『とにかく明日着る服がほしい』というフェーズから、今は『服が一つのきっかけ』に変化してきていると高橋さんは話します。

「服をきっかけとして気軽に立ち寄れたり、誰かと交流できる場所になれたらなと。服って、生きていく上でずーっとついてくるものだから。イベントだったら毎回企画しなきゃいけないけど、“服”はいつだってそのきっかけになってくれるので。

ここでは雑談ベースで色々と情報交換するんです。『こども園はどこがいいの?』とか『家を買うためのローンってどうやって組んだらいいの』などなど。もしそのまま能登に住めていたなら考えなくてもよかったような悩み事が山ほどある中で、一人で抱え込んで孤立するのではなく誰かにちらっと相談できる、そんな場所になれたら。」

顔の見える地元のコミュニティ財団 変化する支援フェーズへの柔軟さ

「それもこれも『つづける支援活動助成』がなければ続けていられなかったことなので、ほくりくみらい基金さんには本当に感謝しています」と語る高橋さん。「つづける支援活動助成」は、スタッフの人件費や備品購入などに役立てられています。

元々CURU∞CURUは高橋さんがスポンサーを集めて運営してきましたが、能登支援をするにあたり高橋さんはほくりくみらい基金の「第2次緊急助成」そして「つづける支援活動助成」に応募しました。「私は緊急時でも冷静さがあったと思います。『どのくらい予算が必要か』とか『さすがに人件費を出せないと潰れるよね』とか、色々考えた上でやっぱり継続には資金が必要だなと」

「いろんな助成がある中で、ほくりくみらい基金さんは“地元”というのがやはり決め手として大きかったです。私もこれまでいろんな助成金申請を経験してきていますが、紙上のやり取りだけで「面談」とか「中間検査」とか基本的にほとんどないんですよ。ほくりくみらい基金さんは、その辺をすごく大切にされていて柔軟に対応してくれるのが本当にありがたかったです。災害支援ってフェーズが変われば支援内容も変化していくものなので。こんなに細やかに相談にのっていただけたのは初めてでしたね。

また、支援団体同士の“横のつながり”が欲しかったというのもあります。ほくりくみらい基金さんは顔の見える理事たちに信頼感があるし、その方々が助成している団体だったら絶対に大丈夫だろうと(笑)」

「“被災者の生の声”を、知らないだけなのかも」

発災からの数ヶ月だけでなく、能登支援を継続するなかで『いつまでもタダで配るもんじゃない』『ちゃんと働いて買った方がいい』といった声を耳にすることもあったそう。

「そういう考え方の人もいるんだなと。ただ同時に、その方々は“被災者の生の声”を知らないだけなのかもしれないとも思うんです。

私は身近に坂下さんのような子達がいるのがかなり大きくて。もし地震が起きず普通に輪島で暮らせていたなら、子育てしながらもキャリアを積めていたであろう未来をバッサリと切られて、いきなり何千万という借金を背負って新しい生活を始めている。それがどんなに大変なことか、私は目の前で見ているから『こども服はたくさん寄付があるから買わんでいいって!好きなん持ってきな』ってそりゃ思うでしょ」

自分のためにも、支援をやめない

「いまだに新聞で地震の記事を見ると涙がでることがある」という高橋さん。はぐネットでの能登支援を継続できていることで「自分自身も救われている」と語ります。

「能登の状況に心を痛めている人って、たくさんいらっしゃると思うんです。そういう意味では私たちも“心の被災者”。『何かしたい』という声がある中で、「少しでもそれができているかもしれない」ということに私が救われているというか。

こども服を集めていると、よく寄付者の方から『ありがとう』って言われるんです。『私にもできることがあった』『誰かの役に立てていることが嬉しい』って。こういう支援の場所をなくさないことで、被災者はもちろん、支援者の気持ちの受け皿にもなりえるんだなって。だから辞めない、自分のためにも。もう日々の活動から外せないように、のと親子支援って店頭のサインにくっつけちゃいました(笑)」

「誰も来なくなる」その日までは

「支援を始めた当初は『人が来なくなったらやめよう』と思ってたんですが、今でも開ければ必ず能登の人がやってくるんです。

目指すイメージとしては“雪の日の役所”みたいな感じかな?市役所って、どんな豪雪の日でも必ず灯がついて“開いている”でしょう。そういう心の安定材料の一つになっていけたら嬉しいですね。変化していく生活の中で“伴走”とまでは行かなくても“近くにいる人”としてずっと寄り添っていけたら」と高橋さん。

緊急時には差し迫った衣服の需要に即座に応え、「服」をきっかけに被災者からの様々な相談に乗り、適切な相談場所へと繋ぐコーディネーターのような役割を果たす高橋さん。「つづける」ことによって、はぐネットは孤独な被災者親子を抱きしめるセーフティーネットのような役割を果たしているように感じました。

(取材:2024年11月)

一般社団法人 はぐネット

ホームページ:https://www.hugnet.life/

Instagram:https://www.instagram.com/curu.curu.closet/

<メディア掲載>

・『北陸中日新聞』WEB

「古着交換 被災ママ目線 野々市の拠点 女性ら活躍」

https://www.chunichi.co.jp/article/969113?rct=k_ishikawa

・『北陸中日新聞』WEB

「子ども用古着 被災の親子に 野々市の団体募集 寄付次々」

https://www.chunichi.co.jp/article/836189

文章・写真:柳田和佳奈

金沢に移り住んで早15年以上。2児の母。情報誌の編集者を経て、現在は「株式会社ENN」の広報担当や、個人でライターや編集業も行っています。

「能登とともに基金」は、令和6年能登半島地震・令和6年9月能登半島豪雨に関する支援活動を支える基金です。あなたの寄付で、被災した方々が元の生活に一歩近づくための支援を届けることができます。寄付サポーターになって復興を支える仲間になりませんか?

詳細・ご寄付については、「能登とともに基金」WEBサイトをご覧ください。